Sobre RXO

Ricardo Xavier de Oliveira

Diretor de Operações e Manufatura com mais de 30 anos nas indústrias de alimentos, química, fármacos e nutrição animal. Químico e Engenheiro de Alimentos, pós-graduado em Engenharia de Processos pela Unicamp e com MBA em Gestão Industrial pelo IEL-PE.

Linha editorial: clareza, mérito, responsabilidade pessoal e simplicidade operacional com foco nas pessoas.

Contato

E-mail:

rxo1974@gmail.com

LinkedIn:

linkedin.com/in/rxoliveira

Publicações no LinkedIn:

Posts do RXO

Twitter:

@rxo1974

Instagram:

@xavierdeoliveiraricardo

WhatsApp:

+57 310 213 5543

Currículo Vitae:

CV - RXO

Links atualizados.

784# Firma con el Diablo - 13/01/26

Quando Maduro apareceu, mais uma vez, como “vencedor” do pleito de 2024, a surpresa não foi a denúncia de fraude. Surpresa seria um processo limpo num país onde o Estado virou dono do árbitro, do apito e do VAR. O mundo escreveu notas, a oposição gritou, e o regime fez o que sempre faz: tratou a urna como um recibo, não como um limite. No dia 10 de janeiro de 2025, Maduro tomou posse para mais um ciclo, e a Venezuela seguiu presa no mesmo labirinto, só que com paredes mais altas.

Agora, o capítulo mais recente é ainda mais bruto. Em 3 de janeiro de 2026, Washington capturou, de forma cinematográfica, Maduro e Cilia Flores numa operação militar em Caracas. Uma semana depois, surgiram sinais de negociação e reposicionamento, porque em geopolítica até a moral tem preço e prazo de validade. Isso muda o tabuleiro, mas não muda o diagnóstico. Tirar um homem do palácio não desmonta a máquina que o alimenta, pois após tirar os ratos e as baratas tem que limpar o esgoto. E é aqui que o mote volta com força total, sem delicadeza.

Eles, os venezuelanos, merecem? A pergunta é tóxica de propósito, porque não é sobre merecer fome, medo e fuga. Ninguém merece isso. A pergunta é sobre o instante em que, nas urnas, "foi assinado o contrato de venda da alma para o demonio", repetidas vezes, com a tinta da conveniência e a caneta do desespero. Porque antes de Maduro houve o artesão do mecanismo. Hugo Chávez foi eleito em 1998, voltou em 2000, foi reeleito em 2006, foi reeleito em 2012, e ainda empurrou a engrenagem da reeleição indefinida para que o projeto não tivesse data de vencimento. Cada reeleição foi um aditivo contratual. Cada aditivo foi uma parcela da alma entregue em troca de cesta, gasolina subsidiada e a sensação infantil de que alguém, enfim, estava “cuidando do povo”.

O populismo não se sustenta só com discurso. Ele precisa de dependência. Primeiro ele distribui, depois ele condiciona, depois ele cobra fidelidade como se fosse gratidão. É uma tecnologia social primitiva e eficiente: você transforma direito em favor, favor em chantagem e chantagem em voto. Quando o povo aprende a pedir permissão para viver, o tirano não precisa nem ser genial. Basta ser persistente. E o chavismo foi persistente porque o país inteiro foi treinado a confundir proteção com prisão. A promessa era igualdade. A entrega foi submissão com recibo.

Então sim, os venezuelanos merecem a chance de recomeçar. Só que recomeço não é redenção automática, é corte, é ruptura, é jogar fora o manual que ensinou o país a obedecer sorrindo. Não dá para trocar o rosto e manter o altar, porque altar preservado sempre pede sacrifício, e o sacrifício costuma ter o mesmo endereço: a casa do cidadão comum. Se a Venezuela quiser sair do inferno, vai ter de admitir o pecado político original sem maquiagem: entregou liberdade para um salvador e ainda chamou isso de justiça. Democracia não é ato isolado de votar. É o hábito diário de dizer não, de fiscalizar, de exigir, de parar de pedir licença para existir. Quem assina contrato com o diabo não pode bancar o inocente quando chega a cobrança. E o detalhe mais incômodo é este, dito de forma literal e sem teatro: tanto a caneta como o demonio continuam lá, esperando uma mão amiga para a assinatura de um novo contrato, e isso sabemos fazer muito bem. E tem muito "caboclo" por aqui com a caneta na mão, ensaiando a mesma assinatura.

“A única maneira de lidar com um mundo que não é livre é se tornar tão absolutamente livre que sua própria existência seja um ato de rebelião.” — Albert Camus

“Mais que as idéias, são os interesses que separam as pessoas.” — Alexis de Tocqueville

“Cada adversidade, cada fracasso, cada dor de cabeça carrega consigo a semente de um benefício igual ou maior.” — Napoleon Hill

“Pessoas autoconfiantes sabem que o que realmente importa é a qualidade do seu esforço para atingir o impossível.” — Jeff Bezos

“Seu tempo é limitado, então não fique vivendo a vida dos outros.” — Steve Jobs

785# Interpretação de Textos - 12/03/23

A incapacidade do brasileiro em interpretar textos é uma realidade assustadora. Diversas matérias na mídia destacam essa problemática de maneira preocupante (https://lnkd.in/e9zP9WY5). Historicamente, já enfrentamos dificuldades com matemática (https://lnkd.in/ePu_Qx3R) e raciocínio lógico (https://lnkd.in/e5NvbWcz). Somos constantemente "pisoteados" nos testes do PISA (https://lnkd.in/eu8uFMJC). Contudo, o que realmente preocupa é a dificuldade com nosso próprio idioma, uma vez que a comunicação é a primeira característica que nos diferencia de outras espécies, e parece que estamos perdendo rapidamente essa habilidade.

Vivemos em tempos complicados, onde o simples ato de ler e entender um texto se tornou uma barreira para muitos. Isso se reflete em nossas interações diárias, no ambiente de trabalho e até mesmo em contextos mais informais. A capacidade de interpretar textos é essencial não apenas para a comunicação eficaz, mas também para o desenvolvimento do pensamento crítico e da tomada de decisões informadas.

O sistema educacional brasileiro precisa urgentemente de uma reformulação que priorize a compreensão de textos e o raciocínio lógico. Precisamos de métodos de ensino que incentivem a leitura crítica e a análise de informações, preparando os estudantes para enfrentarem os desafios do mundo moderno. A leitura é a base de todo aprendizado, e sem ela, outras disciplinas como matemática e ciências também sofrem.

A falta de habilidade em interpretar textos tem consequências graves para a uma sociedade como um todo. Desde a dificuldade em entender informações básicas no dia a dia até a incapacidade de participar plenamente de discussões políticas e sociais, a falta de leitura crítica nos torna vulneráveis à desinformação e à manipulação.

Os dados são alarmantes: um estudo recente mostrou que 29% dos brasileiros são analfabetos funcionais, incapazes de compreender textos simples. Isso não é apenas um problema educacional, mas uma crise social que afeta nossa democracia e nossa economia.

Para ilustrar, pensemos em situações cotidianas: um cidadão que não consegue entender uma bula de remédio, um contrato de trabalho ou mesmo um simples post no Linkedin de 3.000 caracteres (me deparei com um infeliz desses). Esse problema se reflete no mercado de trabalho, pois empregadores buscam indivíduos capazes de compreender e analisar informações, tomar decisões informadas e comunicar-se de forma eficaz. Sem essas habilidades, os trabalhadores brasileiros ficam em desvantagem competitiva, tanto no mercado interno quanto no global, e se as IA's são uma preocupação para países como Reino Unido e EUA, imagina para nós? Somos facilmente substituíveis nesse contexto!!!

O tempo está passando, e os tempos sombrios só aumentarão se não agirmos agora!

786# Senador dos EUA também joga para torcida! - 27/12/25

John Kerry entra neste post por um motivo simples: ele não é um comentarista; é uma das vozes mais ouvidas do clima em Washington. Em 23 de setembro de 2024, na abertura da Climate Week NYC, ele reforçou a ideia de que o mundo precisa abandonar os combustíveis fósseis — e a palavra que fica na cabeça do público é sempre a mais agressiva: banir. Só que banir é verbo de palco. Energia não obedece a verbo; obedece a física, engenharia e custo. Quando um líder escolhe o atalho retórico, ele não acelera a transição; ele apenas apaga as etapas. E a etapa que some do discurso é a única que importa: como manter luz, comida, indústria e mobilidade enquanto a troca acontece. Quem não descreve esse “como” está vendendo virtude sem entregar potência.

Os Estados Unidos consomem cerca de 12,6 MWh de eletricidade por pessoa ao ano. O Brasil gira em torno de 2,9; a China já passa de 6,5. Isso não é competição: é densidade de vida moderna. Com 12,6 MWh, você aquece, refrigera, transporta, produz e digitaliza em escala. Com 2,9, você escolhe prioridades e aprende a conviver com limites. Por isso a conversa sobre “banimento” muda de peso dependendo do CEP. A matriz mundial ainda depende majoritariamente de carvão, petróleo e gás, porque são fontes despacháveis, com alta densidade e logística madura. Trocar esse motor no ar, enquanto o avião ganha altitude, exige redundância, rede e armazenamento; não exige slogans. E, no meio disso, o mundo continua crescendo, urbanizando e pedindo mais energia, não menos.

Agora vem a parte inconveniente: as tecnologias chamadas de “limpas” não são artesanais. Turbinas, painéis, baterias e cabos nascem de aço, cimento, cobre, silício e química pesada. E quem produz aço e cimento hoje não faz isso com boas intenções; faz com calor, pressão e uma conta de energia brutal. Some a isso mineração de lítio, níquel e terras raras, mais o frete que movimenta tudo. Quando você diz “banir” antes de construir o substituto, você não descarboniza: você empurra o problema para a etapa anterior e esconde a sujeira no porão da cadeia. Transição de verdade é sequência: primeiro eficiência, depois substituição onde é tecnicamente estável, e só então redução acelerada do que ficou para trás. Sem essa ordem, a conversa vira penitência energética para o cidadão e instabilidade para o sistema.

John Kerry pode e deve pressionar por metas. Mas não pode ficar apenas no discurso para jogar para a torcida, porque é exatamente essa a impressão que sobra quando a palavra é mais forte do que o plano. E essa impressão pesa ainda mais quando ela vem do país que mais consome eletricidade per capita entre as grandes economias. Pressão sem desenho vira risco sistêmico. Se a prioridade é clima, o pacote real inclui rede de transmissão, armazenamento onde fizer sentido, modernização industrial, pesquisa e, sim, debate adulto sobre nuclear e gás como base de estabilidade. Inclui também parar de tratar países pobres como se fossem apenas “emissões” e não gente tentando prosperar. Banir é fácil. Difícil é garantir energia confiável, barata e crescente enquanto se reduz carbono. Quem lidera não aponta o dedo para a tomada. Quem lidera mostra o projeto e assume o custo.

“É nos momentos de decisão que o seu destino é traçado.” — Anthony Robbins

“Controle o seu destino ou alguém controlará.” — Jack Welch

“O preço é o que você paga; o valor é o que você leva.” — Warren Buffett

“Reserve um tempo para deliberar, mas quando chegar a hora de agir, pare de pensar e entre em ação.” — Napoleão Bonaparte

“A ciência é filha da verdade e não da autoridade.” — Nicolau Copérnico

787# Não confunda Força com Trabalho — 25/12/25

Existe uma confusão conceitual que destrói carreiras, engana gestores e sustenta a mediocridade travestida de virtude: acreditar que cansaço é sinônimo de entrega. Não é. E a Física, fria e imoral, resolve isso sem precisar de palestra motivacional, discurso inspirador ou tapinha nas costas.

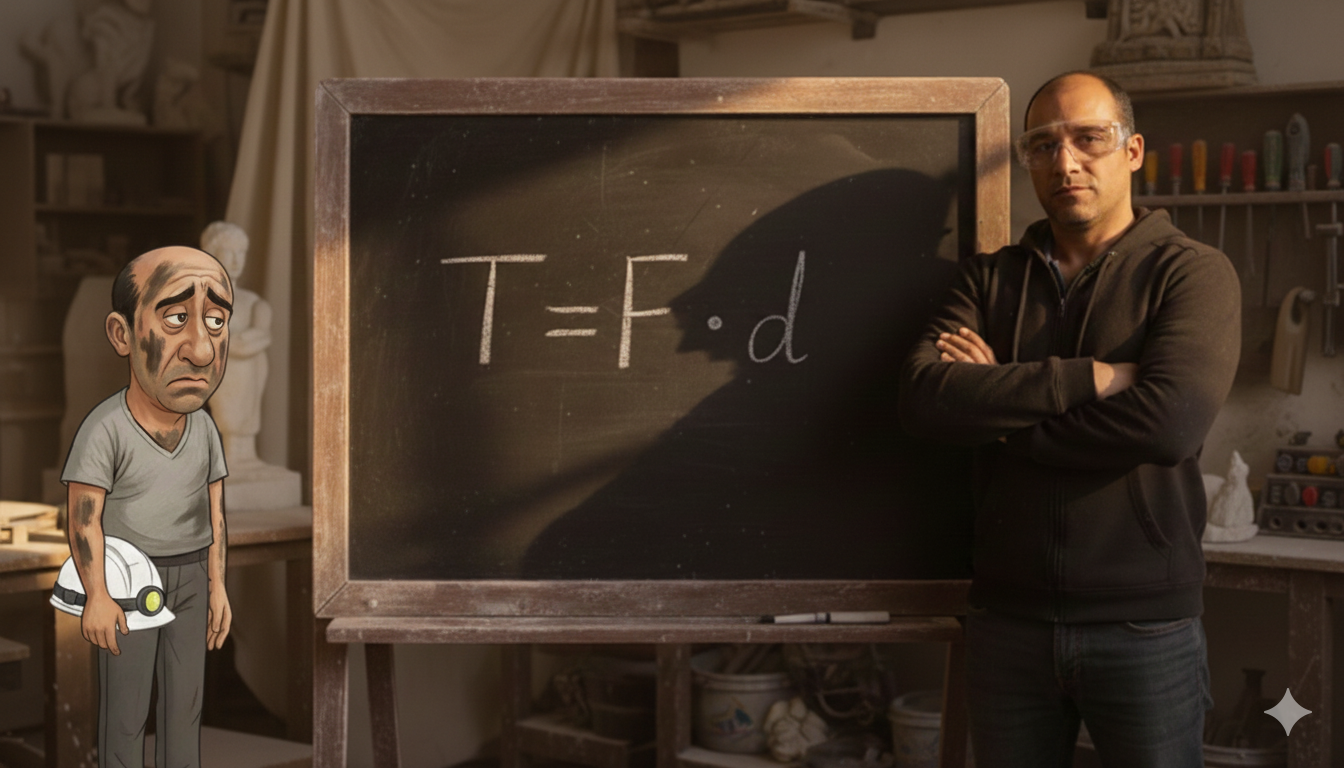

Na definição clássica da Física, trabalho (T) é dado por:

T = F · d

onde F é a força aplicada e d é o deslocamento na direção dessa força. Sem deslocamento, o trabalho é nulo — por mais esforço que exista. Trabalho, no sentido técnico, só existe quando há deslocamento efetivo sob uma força aplicada. Todo o resto é suor emocional — barulhento, visível e, muitas vezes, inútil.

Vamos aos números, porque opinião sem cálculo é só barulho organizado. Dois homens executam a mesma tarefa: mover dez sacos de cimento de 50 kg. Mesma quantidade, mesmo material, mesmo “serviço” no papel — mas em obras distintas. O que muda é o método.

Ricardo sobe escadas com os sacos até um piso 10 metros acima. Oliveira utiliza um carrinho e um elevador para vencer um desnível muito maior, de 100 metros verticais. Aqui não há narrativa heroica, só Física básica — e a equação é sempre a mesma:

T = F · d = m · g · h

adotando g ≈ 9,81 m/s².

Ricardo levanta cada saco até o ombro, a uma altura média de 1,7 metro, repetindo isso dez vezes. Aplicando a equação:

T₁ = 50 kg × 9,81 m/s² × 1,7 m × 10 ≈ 8,3 kJ.

Em seguida, ele carrega os mesmos sacos pela escada até um piso 10 metros acima:

T₂ = 50 kg × 9,81 m/s² × 10 m × 10 ≈ 49,1 kJ.

O trabalho mecânico total associado à elevação dos sacos é:

T = T₁ + T₂ ≈ 57,4 kJ.

Agora vem o detalhe que desmonta a moral do “sofrimento”: praticamente toda essa energia foi fornecida diretamente pelo corpo humano, contra a gravidade, com baixíssima eficiência metabólica. Resultado? Exaustão visível, respiração curta e sensação subjetiva de dever cumprido — mesmo sem qualquer ganho adicional de resultado.

Oliveira, por outro lado, adota outra lógica. Ele levanta cada saco apenas 1 metro até o carrinho, dez vezes:

T₁ = 50 kg × 9,81 m/s² × 1 m × 10 ≈ 4,9 kJ.

O restante da elevação — 100 metros verticais — é realizado pelo elevador:

T₂ = 50 kg × 9,81 m/s² × 100 m × 10 ≈ 490,1 kJ.

O trabalho físico total contra a gravidade:

T ≈ 495 kJ.

A diferença não está no trabalho realizado, mas em quem fornece a energia e com que eficiência. O corpo humano converte energia química em trabalho mecânico com eficiência próxima de 20%. Motores elétricos operam acima de 80%. A Física não se impressiona com suor. Ela só contabiliza deslocamento.

E aqui mora a perversidade cultural: quem olha de fora tende a admirar Ricardo, não Oliveira. Porque confundimos sofrimento com mérito e barulho com progresso.

Essa lógica contaminou a capacidade de produzir mais. Está cheio de gente ocupada, exausta, sempre “correndo”, mas parada no mesmo lugar. Muito esforço horizontal, pouco deslocamento real. Força aplicada sem vetor útil. Energia dissipada. Calor.

Sistemas sérios não premiam quem se sacrifica mais, mas quem desloca resultados. Trabalho é aquilo que muda o estado do sistema. O resto é fadiga estética.

Se ao final do dia você está exausto, mas nada saiu do lugar, talvez não esteja trabalhando. Talvez esteja apenas fazendo força no lugar errado — e, se ainda não entendeu por que está mais cansado, basta olhar novamente para a equação: sem deslocamento útil, o trabalho é mínimo, por maior que seja o esforço.

E agora vem a pergunta que realmente importa: adivinha quem tem mais empregabilidade — Ricardo ou Oliveira? Se você entendeu o texto, já sabe quem.

“Tudo deveria se tornar o mais simples possível, mas não simplificado.” — Albert Einstein

“A definição de insanidade é fazer a mesma coisa repetidamente e esperar resultados diferentes.” — Albert Einstein

“O verdadeiro valor das coisas é o esforço e o problema de as adquirir.” — Adam Smith

“Não confunda movimento com progresso.” — John Wooden

“Atividade não é realização.” — Peter Drucker

788# Sempre dá a lógica - 25/12/25

Essa história é real. E ela segue uma lógica simples, previsível e ignorada.

Um evaporador operando a mil toneladas por dia, sistema sob vácuo, processo sensível a qualquer oscilação. O nível do último estágio — responsável por manter a vedação e permitir o transporte — deveria ser controlado continuamente. Mas naquele dia, passou a ser controlado… no olho.

Tudo começou com a queima do inversor de frequência da bomba. O equipamento que garantia controle fino, estabilidade e operação contínua simplesmente parou. O sistema perdeu o controle automático, mas não perdeu a pressão por produzir. E foi aí que nasceu o erro seguinte.

Decidiram operar mesmo assim. Sem inversor, passaram a ligar e desligar a bomba manualmente, observando o nível visualmente. Era para ser algo rápido, provisório, “só até resolver”. Mas o provisório não tinha prazo, nem limite técnico definido. Virou prática.

O motor da bomba — um motor grande, de 50 CV — continuou funcionando. Só que fora do projeto. Liga, desliga, liga de novo. Repetidas vezes, durante horas. Um tipo de esforço para o qual ele nunca foi projetado, mas que foi aceito como “necessário” para manter a planta rodando.

E aqui entra o detalhe que transforma erro em desastre: esse motor era uma mosca branca na planta. Não havia outro igual. Nenhum similar. Nenhuma troca rápida possível. Um ativo único, crítico, tratado como se fosse comum.

Enquanto isso, o inversor reserva estava queimado havia mais de um mês. Nunca substituído. Ou seja, quando o primeiro inversor falhou, a contingência já não existia. Mesmo assim, optou-se por seguir operando, como se a física aceitasse negociação.

Durante horas, o sistema trabalhou fora do equilíbrio. O nível oscilava, a vedação sofria, os componentes absorviam impactos invisíveis. Cada religamento acumulava desgaste. Nada parecia grave — até ser.

E então a lógica se impôs.

Depois de horas operando em liga e desliga, o motor de 50 CV queimou. A mosca branca caiu. E naquele instante, o que já estava ruim conseguiu ficar pior. Muito pior.

Porque até ali havia improviso. Depois disso, houve caos.

Sem inversor. Sem motor. Sem reserva. Sem alternativa. A planta parou não por decisão técnica, mas porque o limite físico foi atingido. E isso sempre acontece quando se insiste em operar fora do projeto.

Essa é uma regra básica da engenharia — e da vida: tudo que está ruim pode piorar. Especialmente quando se escolhe empurrar em vez de corrigir, insistir em vez de parar, torcer em vez de controlar.

O maior dano não foi a queima do motor. Foi o aprendizado errado. Quando a liderança aceita esse tipo de condução, ensina que improvisar é aceitável, que operar no limite é virtude e que parar com critério é fraqueza.

Não é.

Se a operação exige controle contínuo, ela exige redundância. Isso não é luxo. É obrigação. Equipamento reserva funcional, alternativas reais e maturidade técnica para reconhecer o momento de parar.

Sempre surge a desculpa: “se parar, o cliente reclama”. Mas cliente reclama muito mais de processo instável, produto comprometido e surpresa ruim. Parada bem explicada preserva confiança. Improviso prolongado destrói reputação.

Casos assim acontecem todos os dias. E se repetem porque há gestores que confundem resiliência com teimosia. Que preferem parecer fortes a serem responsáveis.

Quem lidera operação não é pago para evitar paradas. É pago para garantir processo.

E processo não se mantém no olho. Mantém-se com rigor.

“A paciência é amarga, mas seu fruto é doce.” — Aristóteles

789# Filho bonito todos querem! - 19/07/25

Você já viveu isso. Pegou um projeto encalhado, desacreditado, abandonado como tralha velha na fábrica. Assumiu porque ninguém mais queria. Porque dava trabalho, porque não tinha visibilidade, porque só prometia desgaste. Enquanto os outros se protegiam no discurso “não é minha alçada”, você se enfiou no meio do problema.

Passou semanas resolvendo o que ninguém quis entender. Reuniões vazias, orçamento zero, apoio nenhum. Tudo na unha. Reprojetando fluxo, limpando ruído de processo, corrigindo falhas que já estavam ali havia anos. Sem plateia, sem apoio político, sem crachá novo.

E quando a coisa finalmente começou a funcionar... apareceram os pais.

Gente que nunca dedicou um turno ao projeto, agora diz que “sempre esteve junto”. Chefe que não leu uma linha do plano começa a narrar bastidores. Colega que torceu contra aparece dando entrevista. E você? Vira rodapé.

É assim que funciona. No mundo real, mérito não é premiado — é disputado. Quem não documenta, some. Quem não narra, desaparece. Porque a regra não é “quem fez, leva”. A regra é: quem conta melhor, leva tudo.

Essa dinâmica é cruel — e antiga. O projeto que era feio demais para alguém assumir, quando dá certo, vira desfile de oportunista. Se você não tiver estratégia, vai assistir calado enquanto o palco é montado com gente que só chegou na hora da luz acesa.

E não é só falta de ética. É método. Gente que vive de carona. Espera o resultado alheio pra posar de peça-chave. Chega com discurso pronto, camisa limpa, sapato engraxado e história ensaiada. E o mais grave: esse tipo sobe. Porque sabe jogar o jogo que você se recusa a jogar.

Então, aqui vai o alerta. Você não precisa virar oportunista — mas precisa deixar de ser ingênuo. Registrar. Nomear. Aparecer nos momentos certos. Fazer o que poucos fazem: proteger o próprio suor.

E que isso fique claro: dividir conquista é justo — quando é com quem ralou junto. Quem pegou no problema desde o primeiro turno, quem apanhou no silêncio, quem teve nome envolvido quando tudo parecia fracasso. Esses merecem o palco. O resto, não.

Pai de ocasião só aparece pra colher. Não quer dividir nada. Quer brilhar. Quer aplauso fácil. Quer status sem calo. E não se engane: na primeira chance, pisa na sua cabeça. Não por maldade. Mas porque é do jogo. E ele joga pra vencer — nem que seja te esmagando.

“Não é quem trabalha mais que vence. É quem mostra o trabalho certo na hora certa.” — Ray Kroc

790# Escolha vender lenços - 30/12/24

Existe uma romantização perigosa sobre talento, estudo e preparo prévio. Como se o mundo fosse um tabuleiro justo, onde quem acumula mais qualificações sempre avança mais casas. A realidade raramente funciona assim. Às vezes, o empurrão decisivo não vem do conforto, mas da falta absoluta dele. A história que ouvi e que adapto aqui é um soco elegante nessa crença bem-comportada que tantos insistem em defender.

Imagine chegar a um novo país logo após uma guerra que destruiu tudo o que você conhecia. Família dilacerada, raízes arrancadas, idioma estranho, nenhum recurso além do próprio corpo. Foi assim que um jovem polonês desembarcou nos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial. Na Polônia, ele era ajudante de rabino. Seu plano inicial era simples: continuar fazendo o que sempre fez. Mas havia um detalhe inconveniente — ele não sabia ler nem escrever. Algo quase impensável entre judeus, já que o Bar Mitzvah exige leitura da Torá. Resultado? Portas fechadas, uma após a outra. Sem piedade, sem explicação longa. Apenas “não”.

Sem emprego, sem estudo formal e sem qualquer rede de proteção, sobrou o que a vida sempre oferece a quem perde tudo: escolha. Chorar ou agir. Ele escolheu agir. Começou pequeno, quase invisível. Comprava frutas, legumes e roupas onde eram baratos e revendia onde eram escassos. Nada glamouroso. Nada épico. Apenas atenção ao preço, ao fluxo e à demanda. Enquanto muitos esperariam a oportunidade ideal, ele fabricou a possível.

O que era uma banquinha virou uma loja. Depois duas. Depois cinco. Com o tempo, aquilo se transformou em uma empresa relevante, sólida, grande demais para ser ignorada. Décadas depois, já idoso, decidiu vender o negócio por um valor bilionário. Durante a assinatura do contrato, o comprador percebeu a caligrafia estranha, quase infantil, e comentou. O vendedor explicou que havia aprendido a ler e escrever há pouco tempo e contou sua história desde a chegada ao país.

O comprador, admirado, não resistiu ao comentário:

“Se o senhor foi analfabeto por tantos anos, imagino onde teria chegado se tivesse estudado desde jovem.”

A resposta veio sem amargura, sem revanche, apenas lucidez:

“Eu sei exatamente onde estaria. Ainda seria ajudante do rabino.”

Essa história não é sobre desprezar estudo. É sobre entender que a ausência dele, em certos contextos, força uma ruptura que o conforto jamais provocaria. A dificuldade elimina rotas óbvias e obriga a criatividade prática. Quando não existe plano B, o plano A amadurece rápido ou morre.

A vida, no fim, apresenta sempre o mesmo dilema: quando tudo aperta, você pode sentar no chão e chorar… ou levantar e vender lenços. Dor existe para todos. O que muda é o uso que cada um faz dela.

Agora, a pergunta incômoda: o que você tem feito com as dificuldades que a vida colocou no seu caminho?

Se estiver apenas chorando… pare. Ainda dá tempo de montar a barraca.

“O homem que move montanhas começou carregando pequenas pedras.” — Confúcio

“O verdadeiro valor das coisas é o esforço e o problema de as adquirir.” — Adam Smith

“Sucesso é fazer coisas comuns de forma extraordinária.” — Jim Rohn

“Pensar é o trabalho mais difícil que existe. Talvez por isso tão poucos se dediquem a ele.” — Henry Ford

“O ponto de partida de qualquer realização é o desejo.” — Napoleon Hill

791# O Maldito Pintor de Alvos - 11/07/25

Existe dentro das empresas um tipo de personagem que jamais deveria circular próximo de decisões relevantes. Não porque lhe falte opinião — pelo contrário, ele transborda opinião — mas porque lhe falta risco. É o profissional que só aparece quando o jogo acaba, quando o placar já está definido, quando o erro já custou dinheiro, gente e tempo. Seu talento não está em decidir, mas em narrar. Não constrói caminhos, mas descreve trilhas depois que alguém já sangrou nelas. Se fosse honesto, estaria em um laboratório de comportamento humano, sendo estudado como um caso clássico de autoestima inflada com completa evasão de responsabilidade prática.

Esse sujeito domina uma arte específica: pintar o alvo depois que a flecha já foi disparada. Ele nunca esteve no alinhamento, não validou premissas, não discutiu cenário, não assinou risco. Mas surge, pontual e vaidoso, no pós-fato, com frases lapidadas e ar professoral. “Eu já imaginava”, “era previsível”, “faltou visão”. Sempre no pretérito perfeito, nunca no presente incômodo. Seu conforto nasce exatamente da ausência de compromisso. Ele não erra porque nunca tenta. E, por isso mesmo, nunca aprende.

O problema não é a existência desse perfil — toda organização tem figurantes. O problema é a tolerância. Pior: o prêmio. Em muitos ambientes, esse comportamento é confundido com inteligência. A retórica vira atalho de status. O silêncio na hora da decisão é lido como prudência; a crítica tardia, como lucidez. Assim se constrói um ecossistema onde errar tentando vira pecado, mas narrar o erro alheio vira virtude. O resultado é previsível: ninguém assume nada, todos opinam sobre tudo, e o aprendizado coletivo é sabotado em nome da vaidade individual.

Esse profissional não se suja. Não entra na batalha, mas se coloca como autoridade no necrotério. Analisa o corpo ainda quente e explica, com didatismo cínico, onde foi a falha. O impacto vai além do ego: esse comportamento destrói confiança, paralisa equipes e ensina a lição errada. A mensagem implícita é clara — agir é perigoso; comentar é seguro. Com o tempo, a organização vira um teatro de especialistas em retrospectiva, incapaz de avançar porque ninguém aceita pagar o preço da decisão.

Observe o padrão: vive de frases que não resolvem nada, metáforas vazias e diagnósticos óbvios. Nunca apresenta alternativa concreta antes do fato, apenas repertório depois do estrago. E o mais perverso: muitas vezes sobe. É promovido. Porque fala bem, porque parece inteligente, porque nunca erra publicamente. Só que também nunca acerta. Esse perfil não constrói nada, mas mina quase tudo. Corrói a coragem alheia e transforma a inação em estratégia pessoal.

Se você lidera e reconhece esse tipo, faça duas perguntas simples: essa pessoa assume risco quando importa? E o que ela construiu além de narrativas? Se a resposta for vazia, o problema não é dela. É de quem a mantém por perto. Porque tolerar o pintor de alvos é ensinar que o erro mais seguro é nunca decidir. E organizações que premiam isso não fracassam por falta de talento — fracassam por excesso de covardia disfarçada de inteligência.

“É muito mais fácil ser crítico do que estar correto.” — Benjamin Disraeli

“A crítica é a arma dos covardes intelectuais.” — Osvandré Lech

“As pessoas mais perigosas são aquelas que observam sem agir.” — Mario Henrique Meireles

“Você se torna aquilo que tolera.” — Osvandré Lech

“O maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, é a ilusão do conhecimento.” — Stephen Hawking

“Errar tentando vale mais que narrar o fracasso alheio.” — RXO

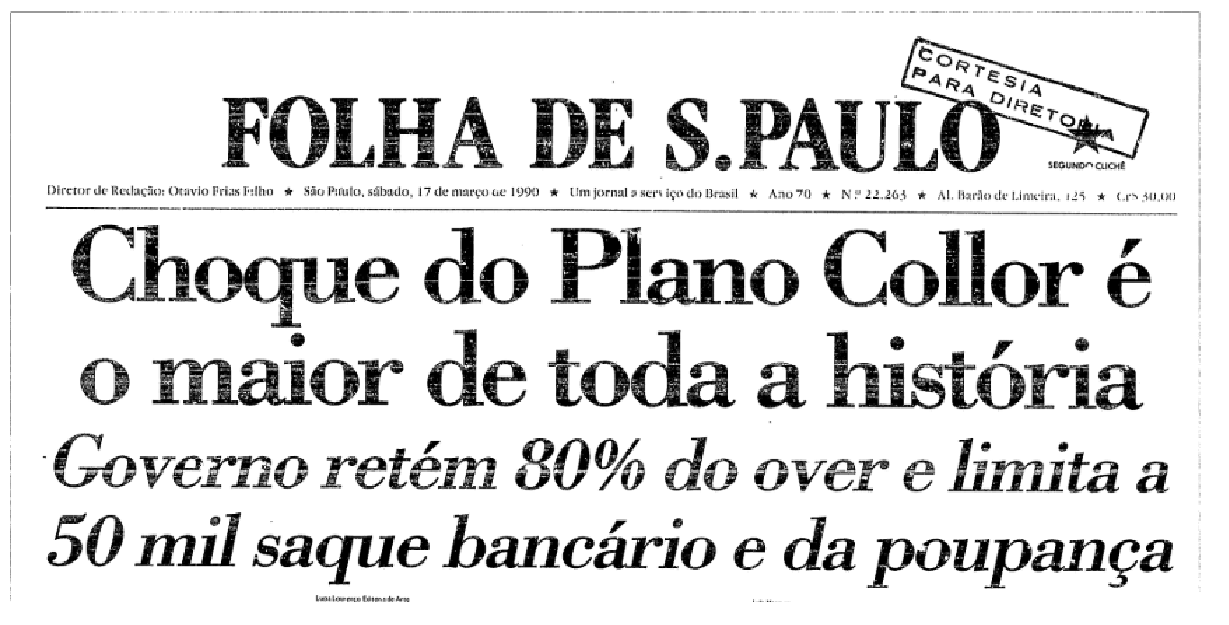

792# Um investimento trilionário: 15,7% ao mês por 14 anos - 15/01/25

Imagine a seguinte oferta: um “investimento” com retorno médio de 15,7% ao mês por 14 anos consecutivos, acumulando mais de 11 trilhões por cento ao longo do período. Fascinante? Só que, nesse caso, o "trilhão" não significa riqueza, mas inflação acumulada no Brasil entre 1980 e 1994 (https://lnkd.in/eb9V8WKZ).

Durante a chamada "Década Perdida", o descontrole monetário transformou o cotidiano em um jogo cruel. Salários desvalorizavam antes mesmo de serem gastos, e itens básicos podiam ter seus preços alterados ao longo do dia. Comprar pão tornou-se um exercício estratégico, enquanto guardar dinheiro era um luxo perigoso.

De acordo com a Escola Austríaca de Economia (https://lnkd.in/e_m3AY8e), inflação não é apenas um aumento de preços, mas o reflexo de uma expansão monetária sem lastro produtivo. O Brasil viveu esse fenômeno intensamente, e o resultado foi uma desestruturação econômica que obrigou famílias a improvisar para sobreviver, enquanto o Estado acumulava prejuízos sociais incalculáveis.

O Plano Real, implementado em 1994, foi o antídoto para esse cenário. A inflação foi reduzida drasticamente para uma média mensal de 1,15% entre 1994 e 2024 (https://lnkd.in/eb9V8WKZ). Embora muito abaixo dos números catastróficos anteriores, ela continua sendo um lembrete constante de que estabilidade econômica exige vigilância e escolhas responsáveis.

Mas a pergunta permanece: você aceitaria um “investimento” com 15,7% de retorno ao mês? Quando o preço a ser pago é a corrosão do poder de compra e a desestabilização da economia, a resposta é um sonoro “não”. Infelizmente, ainda vemos exemplos de países que insistem investir nisso, como Venezuela, Argentina, Zimbábue e Turquia.

A inflação, afinal, não é um fenômeno natural ou inevitável. Ela é uma escolha, consciente ou negligente, que resulta do desequilíbrio entre oferta monetária e produtividade. Aprendemos isso da maneira mais difícil. Resta torcer para que nossos governantes mantenham o aprendizado vivo, porque estabilidade econômica é o único investimento que vale a pena.

“A inflação é tão violenta quanto um assaltante, tão assustadora quanto um ladrão armado e tão mortal quanto um assassino.” — Ronald Reagan

793# A Ignorância é uma Benção - 17/02/25

Nos anos 80, eu era feliz e não sabia. O mundo tinha suas dores, mas eu não as enxergava. A inflação galopava, os preços dobravam de um dia para o outro, mas eu acreditava que o congelamento resolveria tudo. Ingenuidade boa, reconfortante. O governo anunciava tabelamentos, os fiscais do Sarney apareciam nos supermercados, e eu dormia tranquilo, certo de que, dessa vez, tudo ia melhorar. Mal sabia eu que, por trás daquela ilusão, o desastre já estava à espreita.

Viajava de carro sem cinto, e isso não era descuido, era simplesmente normal. Andávamos de bicicleta sem capacete, brincávamos na rua até tarde sem que ninguém surtasse com isso. Nossos pais não nos rastreavam pelo celular – até porque não existia e nem precisava. O mundo parecia seguro, não porque de fato era, mas porque a gente não conhecia todos os riscos.

A TV era nossa janela para o mundo, e nela tudo parecia mais simples. O Jornal Nacional começava e terminava sem que eu me preocupasse com o que era dito. Ditadura? Redemocratização? Planos econômicos? Só palavras distantes. Eu acreditava que os adultos tinham tudo sob controle e que, no fim, tudo ficaria bem. Hoje, com tanta informação ao alcance de um clique, percebo que aqueles mesmos adultos estavam tão perdidos quanto a gente.

Na escola, diziam que o Brasil era o país do futuro. Os professores, os livros, os políticos, todos repetiam essa ideia. A Seleção de 82 jogava como nunca, o Rock in Rio nos colocava no mapa, a TV nos vendia sonhos em novelas e comerciais coloridos. O tempo parecia andar devagar, sem a ansiedade de hoje. As cartas levavam dias para chegar, e ninguém se importava – esperar fazia parte da vida.

Eu era feliz com um refrigerante na garrafa de vidro, uma bola endiabrada “dente de leite” e uma ficha de fliperama. O mundo tinha menos opções, e talvez por isso, menos angústias. Não havia redes sociais para me lembrar do que eu não tinha, do que eu não era, do que eu deveria desejar.

Mas então crescemos. Aprendemos. Descobrimos que a política sempre foi suja, que os fiscais do Sarney eram um bando de palhaços desinformados, que os congelamentos não funcionavam, que o Brasil nunca foi exatamente o país do futuro. Que os adultos, no fundo, também não sabiam o que estavam fazendo. E junto com esse conhecimento veio o peso.

Hoje, não dá mais para acreditar em soluções fáceis. Sabemos que todo benefício tem um custo, que toda promessa política esconde um imposto futuro, que o progresso sempre cobra seu preço. A internet nos permite saber de tudo em tempo real – e, ironicamente, isso só nos faz sentir ainda mais impotentes.

Antes, a vida parecia grande, e os problemas, pequenos. Agora, o mundo é pequeno, e os problemas são gigantes. O que ganhamos em informação, perdemos em leveza. Talvez, no fim, a ignorância fosse mesmo uma bênção...

...e sinto saudades disso!

“O conhecimento traz poder, mas também traz sofrimento.” — Sócrates

794# iPhone agora dá em árvores – 22/02/26

vídeo original que gerou a discussão: https://lnkd.in/eHatUa2e

A internet tem um talento raro: transformar ignorância em manchete. Não é qualquer erro; é o erro confiante, espalhado com convicção moral. O caso da vez é a ideia de que um iPhone custa 10 dólares para ser produzido. Dez. O valor de um lanche. A afirmação corre solta como se fosse uma revelação proibida, dessas que “o sistema não quer que você saiba”. E, curiosamente, quanto mais absurda a tese, mais engajamento ela gera. É o triunfo da simplificação preguiçosa sobre a realidade complexa.

Esse tipo de afirmação só se sustenta quando se ignora, de forma quase militante, tudo o que existe entre o minério bruto e o produto final. Um iPhone não nasce. Ele é construído por uma cadeia global de engenharia, materiais, logística, pesquisa e capital intelectual. Só a tela OLED custa mais do que o “mito inteiro”. Some-se processador, sensores, câmeras, bateria, estrutura metálica, testes, montagem, transporte, impostos, desenvolvimento de software, patentes e anos de pesquisa que nunca chegam ao consumidor em forma de linha visível. Mas nada disso cabe num post indignado de rede social.

Se fosse verdade que custa 10 dólares fabricar um iPhone, o mercado já teria corrigido isso há anos. Bastaria um concorrente lançar algo idêntico por 20 dólares e varrer o setor. O fato de isso não acontecer não é conspiração: é economia básica. O preço não surge do nada; ele é consequência de decisões técnicas, risco assumido, investimento acumulado e eficiência produtiva. Ignorar isso não é crítica ao capitalismo. É desconhecimento operacional.

O mais revelador não é o erro em si, mas a reação quando alguém tenta corrigi-lo. Explicar vira provocação. Dado vira ofensa. Quem apresenta números passa a ser rotulado como cúmplice, vendido ou alienado. Não existe curiosidade, apenas defesa do próprio delírio. A ignorância moderna não é silenciosa; ela exige aplauso. E exige respeito. É o orgulho de não saber, travestido de rebeldia intelectual.

Essa lógica infantil não fica restrita à tecnologia. Ela contamina debates econômicos, decisões públicas e até escolhas pessoais. Tudo passa a ser visto como exploração simples, nunca como sistemas complexos. Se algo é caro, alguém está “roubando”. Se algo falha, é “má intenção”. Pensar dá trabalho. Repetir slogans não. Por isso a mentira confortável sempre vence a verdade trabalhosa no curto prazo.

O problema é que essa mentalidade cobra juros. Quando se normaliza a opinião sem lastro, abre-se espaço para decisões ruins, políticas mal desenhadas e expectativas irreais. O mundo real não opera por indignação, mas por custo, risco e execução. Produtos não brotam em árvores. Eles nascem de cadeias longas, caras e imperfeitas. Negar isso não barateia nada — apenas empobrece o debate.

No fim, não é sobre defender empresa nenhuma. É sobre defender a realidade contra a caricatura. Porque enquanto houver gente acreditando que tecnologia nasce do nada, sempre haverá alguém pronto para vender mentira embrulhada de virtude. E isso, sim, sai caro para todos.

“Tudo deveria se tornar o mais simples possível, mas não simplificado.” — Albert Einstein

“A ciência é o grande antídoto do veneno do entusiasmo e da superstição.” — Adam Smith

“Você não é pago pelo que sabe. É pago pelo valor que entrega.” — Jim Rohn

“Encare a realidade como ela é, não como você deseja que ela seja.” — Jack Welch

795# Ambição não é ruim! - 20/06/25

Ambição. No Brasil, é quase uma ofensa. Se você disser “sou uma pessoa ambiciosa”, prepare-se para olhares tortos, desconfiança e, com sorte, um comentário sutil como “ah, mas tudo tem limite, né?”. No nosso vocabulário cotidiano, ambição foi empurrada para o mesmo armário escuro onde escondemos palavras como “ganância”, “egoísmo” e “traição”. E o mais curioso: essa rejeição não é universal. Convivendo com colombianos nos últimos quatro anos, percebo que ali também existe um certo desconforto com a palavra, mas menos intenso, menos visceral do que no Brasil. Já entre anglo-saxões — americanos, ingleses, alemães — a ambição é celebrada. É virtude. É combustível da meritocracia. É o motor invisível do progresso.

Por que, então, nós brasileiros sentimos quase vergonha em desejar crescer? Por que confundimos ambição com ganância? E mais importante: quem se beneficia disso?

A raiz do problema começa onde começa quase tudo em nosso país: na linguagem. O Brasil é um país com vocabulário limitado e, mais grave, mal usado. Nossa formação escolar não valoriza o pensamento crítico nem o domínio do léxico. Com isso, palavras ganham sentidos deformados. Ambição virou sinônimo de ganância — como se querer mais, melhorar, subir na vida, fosse automaticamente ultrapassar os limites éticos.

Mas isso não é sem intenção. Confundir ambição com ganância é uma maneira eficiente de manter as pessoas em seu lugar. O discurso que diz “não queira muito” é o mesmo que alimenta a manutenção da desigualdade. É a forma mais polida de dizer: “contentem-se com pouco”.

Esse receio cultural pela ambição tem raízes profundas. E uma das mais fortes é a influência da Igreja Católica. Por séculos, pregou-se a humildade como virtude suprema — não a humildade da empatia ou do respeito, mas aquela que beira o apagamento pessoal. O “ser servo”, o “sofrer em silêncio”, o “esperar recompensa no céu”. A ambição, nesse contexto, era heresia. Querer mais do que se tem era ofensa aos planos divinos. Desejar ascensão era soberba.

Essa moralidade moldou o inconsciente coletivo do brasileiro. Enquanto em países protestantes o sucesso material era visto como sinal de bênção divina, aqui ele soava como pecado. Crescemos, assim, em uma cultura que moraliza a escassez e demoniza o desejo de progresso.

Nas últimas décadas, o Brasil flertou com modelos políticos que operam como mecanismos de controle comportamental. Nesse ambiente, a ambição vira ameaça. O ambicioso questiona, move-se, rompe inércias. Não espera permissão, não aceita a fila, não se conforma com o pouco. Por isso, passou a ser rotulado como egoísta, insensível, elitista. Igualdade foi confundida com nivelamento, e qualquer tentativa de diferenciação individual virou pecado social.

O resultado é uma sociedade treinada para conter seus desejos, para não se destacar, para não “parecer melhor do que ninguém”. Uma sociedade que paga caro por confundir virtude com resignação.

Em países anglo-saxões, a lógica é outra. Nos Estados Unidos, declarar-se ambicioso é quase obrigatório em entrevistas de emprego. Na Alemanha, quem entrega mais, cresce mais. Na Inglaterra, ambição é sinônimo de visão, coragem e autoconfiança. O entendimento é simples: a ambição, quando canalizada, eleva o coletivo. Um profissional ambicioso puxa o time. Um empresário ambicioso movimenta a economia. Um pesquisador ambicioso expande o conhecimento.

O problema nunca foi a ambição. O problema é a ausência de limites. E limites não se constroem com repressão social, mas com caráter.

Quando a ambição é tratada como vício, o que sobra é conformismo. E o conformismo é terreno fértil para a manutenção do status quo. Uma população que não sonha alto, que não se vê merecedora de mais, é mais fácil de governar, explorar e calar. Ao dizer “não queira muito”, o sistema garante que poucos continuem com muito, enquanto muitos aceitam ter pouco como se fosse escolha.

Precisamos ressignificar a ambição. Discuti-la nas escolas, nas empresas e dentro de casa. Mostrar que ela não é antônimo de ética, empatia ou justiça. Ambição é o que nos tira da inércia, transforma talento em entrega e desejo em realização. Sem ela, não há inovação, não há mudança, não há futuro.

Não se trata de idolatrar riqueza ou status, mas de permitir que cada pessoa busque sua plenitude — emocional, intelectual, espiritual ou material — sem medo do julgamento moral alheio.

O problema não é ambição demais. É ambição de menos. É termos uma sociedade inteira domesticada a celebrar o mediano, a temer o sucesso e a invejar quem ousa buscar mais. Enquanto isso, países que abraçam a ambição seguem construindo empresas, ciência, arte e influência global. Nós seguimos pedindo desculpas por querer melhorar de vida.

Está na hora de parar de ter vergonha da nossa fome. E começar a alimentá-la com coragem, clareza e propósito.

“A ambição é o caminho do sucesso; a persistência é o veículo em que se chega lá.” — Bill Bradley

“A única coisa entre você e seu sonho é a vontade de tentar e a crença de que é realmente possível.” — Joel Brown

“Não há paixão em viver pequeno — em se conformar com uma vida que é menor do que aquela que você é capaz de viver.” — Nelson Mandela

“Pense grande e não escute as pessoas que dizem que não dá para fazer. A vida é curta demais para pensar pequeno.” — Tim Ferriss

“O futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos.” — Eleanor Roosevelt

796# A gambiarra matou um ídolo… imagina você! - 20/06/25

Ayrton Senna não morreu em um acidente. Essa frase causa desconforto imediato porque desmonta a narrativa confortável da fatalidade. Acidentes aliviam a consciência coletiva; decisões erradas expõem responsáveis. O que aconteceu em Ímola, naquele domingo de 1994, não foi um evento aleatório, mas o resultado previsível de uma cadeia de escolhas ruins, toleradas em nome da pressa, da performance imediata e da arrogância técnica. Foi a falência de processos, de engenharia, de liderança e, acima de tudo, de cultura de excelência. E se você lidera uma empresa, um time ou um projeto crítico, essa história não é sobre Fórmula 1. É sobre você.

Quando uma organização começa a tolerar improvisos no que é essencial, o risco deixa de ser exceção. Ele vira método. E método repetido vira cultura. É assim que sistemas sofisticados começam a falhar sem que ninguém perceba: não com um grande erro, mas com pequenas concessões diárias, todas “justificáveis”, todas “temporárias”, todas empurradas para frente como se o futuro fosse sempre mais tolerante que o presente.

Senna era obcecado por performance, mas mais ainda por controle. Logo nos primeiros treinos em Ímola, reclamou da posição da barra de direção. Estava alta demais. O pedido era simples na forma, mas complexo na execução: baixar a barra exigia engenharia de precisão, recalcular esforços, refazer peça. Não era ajuste estético, era estrutural. O tipo de problema que pede tempo, método e responsabilidade técnica.

O que ele recebeu? Uma solda. A barra original foi serrada e emendada. Um remendo. Um “funciona por enquanto”. Isso não foi feito em um carro qualquer. Foi feito em uma das máquinas mais rápidas, caras e tecnológicas do planeta, operando no limite físico de materiais e forças. Resolveram no alicate o que exigia engenharia. Improviso de milhões. Um volante que parecia novo, mas escondia uma falha estrutural crítica.

O mais grave não é apenas a gambiarra em si, mas o silêncio que a acompanhou. Senna testou o carro, achou a posição melhor e foi para a corrida sem saber o que havia por trás daquela solução. Confiou no sistema. Confiou na equipe. E essa confiança foi traída.

Na curva Tamburello, uma das mais rápidas do circuito, a peça se partiu. O carro seguiu em linha reta. Não houve tempo de reação. A mais de 200 km/h, Senna bateu. E morreu.

A gambiarra, porém, não estava sozinha. Ela era apenas o último elo de uma cadeia de decisões ruins. Nos anos anteriores, a Williams dominou a Fórmula 1 com uma tecnologia avançada: a suspensão ativa. Um sistema que ajustava o carro em tempo real, mantendo estabilidade absoluta. Era como dar ao carro um cérebro, uma capacidade de antecipar e corrigir comportamentos antes que o piloto precisasse reagir.

Em 1994, a tecnologia foi proibida. O problema não foi a proibição em si, mas o fato de o carro já ter sido concebido para operar com essa inteligência embarcada. Quando retiraram o sistema, o projeto perdeu sua base lógica. O FW16 ficou instável, arisco, imprevisível. Um carro desenhado para ser inteligente passou a depender de reflexos humanos para compensar falhas estruturais.

Senna percebeu isso desde o início da temporada. Reclamou. Alertou. Disse que o carro era difícil de guiar, nervoso, inseguro. Pediram, então, que o melhor piloto do mundo compensasse, com talento, o que a engenharia não entregava mais. Genialidade virou muleta de projeto mal resolvido.

Some-se a isso a barra de direção remendada. Quando ela rompeu, tudo colapsou. Mas a tragédia começou bem antes da curva, quando decidiram que dava para seguir sem o cérebro do carro e com uma solução improvisada sustentando o volante.

Você pode achar que essa história pertence ao automobilismo. Não pertence. Basta trocar os nomes. Barra de direção vira um sistema crítico mal mantido. Suspensão ativa vira um processo-chave desativado por custo. Senna vira o cliente, o operador, o colaborador exposto. Tamburello vira aquele ponto do negócio onde não há margem para erro.

Quantas vezes sua empresa já entregou algo “meio pronto”? Quantas vezes decidiu rodar com um desvio conhecido? Quantas vezes alguém disse “dá pra ir assim mesmo”? O sistema aguenta. Aguenta até o dia em que não aguenta mais. E quando falha, falha em alta velocidade.

O que matou Senna não foi apenas a peça quebrada. Foi a cadeia de decisões. A soma de pequenas concessões feitas por pressa, pressão ou descuido. A cultura que preferiu maquiar sintomas em vez de corrigir causas. Essa mesma cultura aparece quando um software é lançado sem testes completos, quando um equipamento opera além do limite, quando alertas são ignorados e quando erros viram rotina.

Excelência não aceita o “quase”. Não aceita o “por enquanto”. Não aceita o “ninguém vai perceber”. Quando você abre espaço para improviso no que é essencial, não está ganhando tempo. Está apenas empurrando um risco que, mais cedo ou mais tarde, vai cobrar com juros.

Na sua empresa, qual é a barra de direção? Aquela peça que todo mundo sabe que está errada, mas ninguém quer parar para corrigir? E qual é sua Tamburello? A curva onde, se tudo não estiver 100% certo, não há espaço para improviso?

Uma gambiarra matou um ídolo. Isso deveria bastar.

“Integridade é fazer a coisa certa, mesmo quando ninguém está olhando.” — C. S. Lewis

“Excelência não é um ato, é um hábito.” — Aristóteles

“O verdadeiro valor das coisas é o esforço e o problema de as adquirir.” — Adam Smith

“Você se torna aquilo que tolera.” — Danilo Barba

“O sucesso real é construído quando você faz o que precisa ser feito, mesmo sem aplauso.” — Jim Rohn

797# Livro sobre Liderados - 11/02/25

Todo mundo quer falar de liderança. São milhares de livros, treinamentos, palestras, lives e gurus ensinando como ser um bom líder, como tomar decisões estratégicas, inspirar pessoas, conduzir equipes. Mas há uma lacuna gritante nessa avalanche de conteúdo: quase ninguém fala dos liderados. A engrenagem que move a máquina, a base silenciosa do sucesso, a parte mais subestimada da equação.

A ausência desse olhar não é inocente — é sintomática. O foco exclusivo na figura do líder cria uma distorção perigosa: transforma o sucesso organizacional em uma jornada solitária, onde tudo depende de uma única cabeça pensante no topo da pirâmide. Isso além de ser falso, é desonesto. Nenhuma organização prospera com liderança brilhante e base fraca.

Enquanto continuarmos tratando os liderados como figurantes de luxo — ou pior, como massa de manobra — não haverá liderança real. Porque o líder só lidera quem o reconhece como tal. Autoridade imposta é teatro. Autoridade legitimada é construção. E essa construção depende de uma equipe que compreende, se engaja, se compromete — e, acima de tudo, é reconhecida.

Um bom liderado não é quem apenas segue ordens. É quem traduz, adapta, executa e melhora. É quem transforma uma instrução vaga em entrega relevante. É quem sustenta a cultura quando a liderança falha. É quem age quando a dúvida paralisa o topo. Sem esses profissionais, nenhuma liderança se sustenta — por mais carismática que seja.

Chegou a hora de inverter o foco. Ou melhor: de equilibrá-lo. Liderança só faz sentido se houver algo a liderar. E essa “coisa” se chama equipe. Gente real, com ideias, medos, talentos e limitações. Gente que merece mais do que reconhecimento pontual em reuniões trimestrais ou menções genéricas em e-mails motivacionais. Gente que merece voz — não só tarefa.

“A melhor maneira de encontrar a si mesmo é se perder servindo aos outros.” — Mahatma Gandhi

“Liderança é fazer com que as pessoas que você lidera se tornem melhores do que você.” — Jack Welch

“Trate um homem como ele é e ele continuará sendo. Trate-o como ele pode ser e ele se tornará.” — Johann Goethe

“O talento vence jogos, mas o trabalho em equipe vence campeonatos.” — Michael Jordan

“Se você quer ir rápido, vá sozinho. Se quer ir longe, vá em grupo.” — Provérbio africano

798# QI"diota" - 24/05/23

O teste de QI foi criado em 1905 para avaliar a inteligência infantil, visando melhorar o desempenho escolar. Tornou-se popular e logo desenvolveram uma versão para adultos, usando um método estatístico como referência.

Aproximadamente 67% da população tem QI entre 85 e 115. Há 2,5% com QI acima de 130 (superdotados) e 2,5% abaixo de 75 (QI do Forrest Gump, ou simplesmente subdotados). Apesar das controvérsias sobre o teste, há uma correlação que pode ser usada como métrica.

Pesquisando sobre QI (https://lnkd.in/ezFKf3KB):

- Hong Kong, Coreia do Sul, Cingapura, China, Taiwan: QI 104-106

- EUA, Canadá: QI 97-100

- Finlândia, Suíça, Holanda, Bélgica, Reino Unido: QI 99-101

- Austrália, Nova Zelândia: QI 99

- Argentina, Uruguai, Chile: QI 87-89

- BRASIL: QI 83

Comparando Brasil e China, temos em uma distribuição normal com desvio padrão de 15 e +/- 3 sigmas o seguinte cenário:

"QI Forrest Gump" (<75): Brasil: 29,7% // China: 2,7%

Faixa normal (QI 85-115): Brasil: 43,1% // China: 66,5%

Superdotados (>130): Brasil: 0,1% // China: 4,2%

Temos quase 300 vezes mais subdotados do que superdotados.

A China tem 1,5 vezes mais superdotados em relação aos subdotados.

Tem como melhorar isso? Claro. Mas não com fórmulas simplórias, nem com discursos melosos sobre “educação como solução”. Primeiro, é necessário reconhecer que estamos em um patamar crítico — mesmo quando comparados a países pobres.

Segundo, abandonar de vez a ilusão da “bala de prata”. Engana-se quem acredita que aumentar horas-aula ou despejar mais verba na Educação sem critério técnico resolverá o problema. O buraco é mais profundo. E ele fede.

Veja as causas ignoradas, mas bem documentadas mundo afora:

- Saneamento: 100 milhões de brasileiros vivem sem rede de esgoto. O impacto disso na cognição infantil está estabelecido há décadas. Infecções intestinais recorrentes sabotam o cérebro em formação.

- Nutrição: 16 milhões de brasileiros estão em insegurança alimentar. Segundo a UNICEF (2022), a fome e a deficiência nutricional são inimigas diretas da inteligência. E inteligência não cresce no vazio calórico.

- Leitura: Pedir hábito de leitura a quem não tem nem onde “c*gar” é mais que elitismo. É alienação. É esperar foco onde só há sobrevivência.

- Esporte e música: Nos países com QI alto, essas áreas são estruturadas desde cedo. Aqui, são chamadas de “atividades extracurriculares” — e tratadas como luxo.

- Violência: Um país que lidera o ranking mundial de homicídios infantis está afundado em estresse crônico. A neurociência é clara: estresse em excesso mata conexões sinápticas. E sem sinapses, não há raciocínio.

Podemos continuar normalizando esse ciclo ou enfrentá-lo com seriedade. Mas enquanto fingirmos que nosso atraso cognitivo é um detalhe, vamos continuar escolhendo líderes que refletem esse mesmo atraso. Basta ver como falam, pensam, escapam de perguntas e travam quando confrontados em arenas internacionais. Eles são o espelho do QI 83. E esse número, por mais incômodo que seja, revela não só onde estamos — mas para onde estamos indo.

“O analfabetismo não é só uma deficiência de leitura. É uma deficiência de cidadania.” — Mario Sergio Cortella

“A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original.” — Albert Einstein

“Se você acha que a educação é cara, experimente a ignorância.” — Derek Bok

“O cérebro é como um músculo: precisa de estímulo ou atrofia.” — Carl Sagan

“A maior desigualdade é aquela que começa no berço.” — James Heckman

799# Eu nasci há 10 mil anos atrás 🎵

Sempre me senti assim por testemunhar eventos muito marcantes como a queda do Muro de Berlim, os voos e acidentes dos ônibus espaciais, as catástrofes nucleares de Chernobyl e Fukushima, o "11 de Setembro", a Pandemia da Covid e recentemente encontro-me na era do conflito entre Rússia e Ucrânia. Mas o que verdadeiramente me faz sentir-se "especial", é o que vi de evolução tecnológica desde meu nascimento na década de 70: Computadores, Internet, Telefone Celular e Smartphone, Redes Sociais, Clonagem, Bitcoin e Inteligência Artificial. São realmente grandes invenções e com impactos na comunicação, divertimento, aprendizado, trabalho, relacionamento, economia e informação.

Mas, depois que visitei dois museus na Alemanha eu "baixei minha bolinha"!

Visitei o Museu de Tecnologia de Munique e o Museu Mercedes-Benz em Stuttgart. Percebi de imediato que minha geração não é a única que vivenciou um salto em termos de progresso. A maneira cronológica como isso é mostrado é muito interessante, o que me fez imaginar como o cidadão, que chamarei de RXO, nascido na Europa em 1850 e analfabeto foi impactado.

- RXO presenciou a invenção do motor de combustão interna em 1886. Esse motor compacto, diferente do motor a vapor, evoluiu rapidamente e foi adaptado para diversos modais. Em menos de 30 anos já transportava pessoas, equipamentos, produtos, alem de ser protagonista em batalhas por terra, mar e ar. Um dia RXO tomava cuidado para não pisar em b*sta de cavalo, e agora está com medo de ser atropelado por uma caixa de metal barulhenta, com rodas e muito rápida!!

- RXO também curou-se de doenças com a ajuda da penicilina e usou raio-X para diagnosticar ossos quebrados, sem a necessidade de ser cortado por um médico.

- Enquanto o plástico começava a substituir muitos objetos de madeira, RXO ouvia as novidades em uma caixa chamada rádio e, quando adolescente, ouvia gravações do LP na vitrola. As lâmpadas incandescentes começaram a iluminar as ruas, lentamente substituindo o cheiro de querosene que os pais de RXO haviam conhecido durante toda a vida, e graças a Alexander Graham Bell, RXO foi capaz também de falar com a própria voz para pessoas distantes usando um dispositivo chamado telefone, substituindo os complicados códigos Morse do telégrafo.

RXO viveu bastante e com seus quase 100 anos, viu o submarino, ouviu sobre o naufrágio do Titanic, e nesse mesmo rádio, as notícias sobre as bombas nucleares lançadas no Japão, e apesar de não entender nada sobre isso, sabia que era um negócio que podia acabar com o mundo em horas.

RXO morreu com 100 anos! Um pouco antes de poder ter uma TV, mas já sabia que uma caixa podia transmitir imagem e som igual o cinematógrafo, só que em tela menor.

Eu poderia dizer que esse RXO sim nasceu há 10 mil anos atrás... porque a geração dele foi impactada de uma maneira muito mais forte e sem precedentes que eu não ousaria roubar esse título para meus dias!

"A tecnologia move o mundo" - Steve Jobs

800# Redução de CO₂: meta para não ser atingida

As emissões de CO₂ constituem um desafio numérico inatingível. Segundo a International Energy Agency (link), a humanidade emitiu em 2022 aproximadamente 37 Gt de CO₂.

A concentração de CO₂ na atmosfera atingiu 421 ppm (link), um aumento considerável em comparação aos 350 ppm de 1980. Este crescimento acelerado indica que, na atmosfera de 12 quatrilhões de toneladas, cerca de 880 Gt de CO₂ entraram para alcançar este incremento de 71 ppm — um indicador claro da magnitude desse número.

Se projetarmos um número médio arbitrário de 20 Gt/ano — o que seria uma redução considerável — a concentração de CO₂ ultrapassará 500 ppm até 2072 (link). Mas a realidade é mais sombria, com este limiar sendo atingido ainda mais cedo devido a fatores como o crescimento populacional e a lentidão das mudanças estruturais nas práticas de emissão.

Três estratégias muito citadas para reduzir esse número:

• Transição Energética: A dependência de combustíveis fósseis é a principal causa das emissões. Embora tenha havido redução percentual desde 1980, a substituição por energias renováveis — solar, eólica, biomassa e hidrogênio verde — avança em ritmo tímido. A energia nuclear de fusão é promissora, mas permanece tecnicamente distante.

• Controle Populacional: A dinâmica populacional é assimétrica: países desenvolvidos tendem ao declínio, enquanto países pobres continuarão crescendo. Os próximos 2 bilhões de habitantes virão majoritariamente das nações mais vulneráveis.

• Eficiência Energética: Consumo energético é sinônimo de desenvolvimento. Promover eficiência e alterar padrões de consumo é vital — mas não trivial — para alinhar progresso com responsabilidade ambiental.

Analisando essas três frentes, é difícil não concluir que estamos lidando com utopias. Por isso afirmo: ultrapassaremos 500 ppm antes de 2072.

Realidade que nos cerca:

• Transição energética: Estamos falando de indústrias, carros, aviões, navios, máquinas de guerra e residências deixando de usar combustíveis fósseis. Apenas a fusão nuclear teria densidade energética suficiente — e ainda está em estágio embrionário.

• Reduzir população: Fora de cogitação nos próximos 50 anos, exceto em caso de catástrofe global.

• Reduzir consumo energético: O consumo cresce há 200 anos. E cresce com riqueza. O miserável de hoje consome mais energia que o milionário do século XIX — e o miserável de 2072 consumirá mais que a classe média de 2024.

Sendo oriundo da iniciativa privada, o que mais me frustra é não bater metas...

...e temos mais uma para não bater nos próximos 50 anos!

Esse vídeo esclarece muita coisa:

https://lnkd.in/ejVFqYE5

801# Político Reborne é a solução

Diante da mais nova façanha legislativa da Câmara do Rio — a aprovação do “Dia da Cegonha Reborne” — fica evidente: precisamos repensar a representatividade política no Brasil. Mas não como você imagina. Em vez de criticar a boneca, proponho o contrário: que tal substituirmos os políticos reais pelos Reborne? Sim, bonecos de silicone, sem funções cognitivas ou pulsão por vaidade. Porque, sejamos justos, o Reborne pelo menos tem uma virtude: não faz nada.

E isso, num Congresso que produz mais absurdos que soluções, já é um upgrade operacional.

O Político Reborne não rouba. Não emenda orçamento. Não nomeia primo. Não discursa. Não tem ego. Não tem “base eleitoral” para agradar nem “pauta ideológica” para lacrar. Ele simplesmente existe. Passivo, sereno, com semblante inexpressivo — ou seja, exatamente como 70% dos parlamentares atuais em plena sessão plenária.

Só que, ao contrário desses, o boneco não custa R$ 300 mil por mês. Não consome verba pública. Não desvia recursos da saúde para criar feriados inúteis. E o principal: não finge que legisla.

É hora de institucionalizar essa evolução. Chega de votar em humanos. Eles falham, erram, são corrompidos. O Reborne, não. Ele já vem de fábrica com as limitações prontas. E convenhamos: quem acompanha as sessões da Câmara sabe que a diferença entre muitos vereadores e uma boneca de silicone está apenas no CPF.

Se a política virou teatro, sejamos coerentes. Substituímos atores por adereços. Colocamos bonecos sentados nas cadeiras legislativas, com placa de identificação e tudo. Teremos finalmente um Parlamento coerente com seu desempenho: decorativo, inútil e incapaz de pensar.

E há vantagens. O Reborne não apresenta projetos esdrúxulos. Não inventa o "Dia da Batata Assada com Queijo Coalho". Não milita por fetiches simbólicos enquanto a cidade desaba. Não ignora crianças reais enquanto se emociona com brinquedos hiper-realistas. O Reborne respeita o silêncio. E o silêncio, no atual Legislativo, seria um avanço civilizatório.

Vamos, portanto, ser justos: o boneco é vítima. Ele está sendo difamado por uma categoria que, há anos, entrega menos serviço público que qualquer produto industrial chinês. Vereadores que não fazem nada atacam um objeto que também não faz nada — com a única diferença de que o objeto nunca prometeu fazer.

A política virou fanfic institucional. E cada nova lei inútil é um capítulo de uma saga escrita com dinheiro público e tinta de vergonha alheia. Se é para manter o roteiro da fantasia, sejamos eficientes: eliminemos o intermediário. Não elegemos representantes — apenas influenciadores com crachá. Substituí-los por Reborne é não apenas simbólico, mas honesto.

Pelo menos, dessa vez, o boneco não nos decepciona.

“O boneco é mais honesto: nunca prometeu nada.” – Osvandré Lech

802# Haraquiri da Nissan

A derrocada da Nissan em 2025 não é só a falência de uma marca, mas o colapso de um modelo mental. A empresa que simbolizou engenharia japonesa, performance acessível e visão elétrica — criadora do Skyline GT-R, do Leaf e da linha “Z” — amarga o maior prejuízo da sua história. Queda de ¥750 bilhões (R$ 28 bi), sete fábricas fechadas, 20 mil demitidos e o abandono de um bilionário projeto de baterias que, ironicamente, seria a virada. Mas isso vai além da Nissan: é sobre uma indústria que esqueceu como inovar.

A crise é didática: revela uma gestão que confundiu escala com sucesso, desconto com estratégia e volume com valor. Por anos, a Nissan buscou market share com promoções agressivas e uma linha defasada. O resultado? Margens corroídas, inovação travada e um portfólio que não compete nem com startups chinesas de três anos. A Leaf, que abriu a era dos elétricos de massa, foi superada por modelos mais baratos, bonitos e inteligentes. O pioneirismo virou peso. E hoje, mesmo com vontade de reagir, falta fôlego: o caixa sangra mais rápido do que uma ideia leva para sair do CAD e chegar à loja.

A analogia é dura, mas precisa: a indústria tradicional é como um Godzilla cansado — grande, barulhento e lento. Enquanto ela gira em círculos, novos concorrentes elétricos e conectados ignoram as leis da velha física industrial. BYD, Nio, Rivian, Tesla, XPeng. Essas marcas não herdam fábricas nem sindicatos — herdam algoritmos, ciclos curtos e mentalidade beta. Enquanto a Nissan corta projetos, elas criam ecossistemas. Enquanto a japonesa fecha fábricas, as chinesas se expandem com carros mais baratos, melhores e transportados por seus próprios mega-navios.

E o pior: o problema não é só tecnológico — é estrutural. Incapaz de reduzir sua complexidade interna, operar com custos adequados ou repensar a cadeia inteira. Quando Ivan Espinosa, novo CEO, promete cortar 70% da complexidade de peças e variantes, ele não inova — faz cirurgia de emergência. Não é estratégia. É contenção de crise.

Atenção: a Nissan pode ser só a primeira de muitas gigantes a cair. A indústria automobilística vive um ponto de inflexão como a Kodak diante do digital. Os sinais estão aí: queda nas vendas, fuga de talentos, perda de relevância cultural. Mas, diferente dos filmes fotográficos, carros custam bilhões, ocupam milhões de m² e empregam centenas de milhares. A queda, portanto, não é silenciosa — é tectônica.

Se a Nissan, com sua história e legado, chegou a isso, o que dizer das marcas que nunca inovaram de verdade?

“Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças.” — Charles Darwin

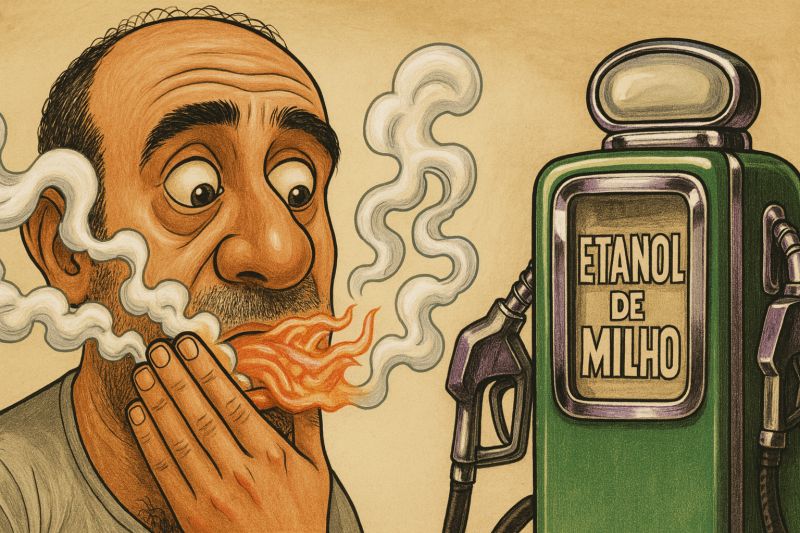

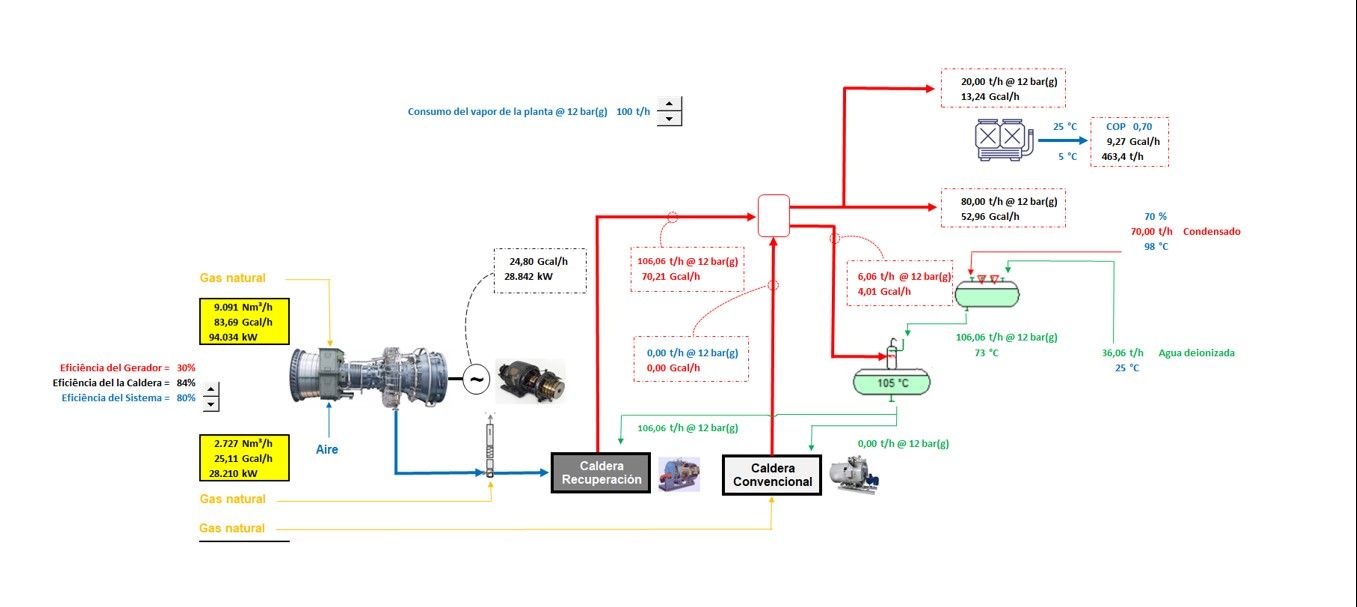

803# Quero entender o Biodiesel

→ Planilha completa da simulação da planta de biodiesel

Revisitei minha planilha após dicas sobre o uso do metanol no lugar do etanol por ser mais reativo e eficiente na etapa de transesterificação, e ficou ainda mais interessante. Mantive tudo lá: capacidade, capex, mix de produtos, balanço de massa, preço por tonelada, margem líquida. Roda o modelo. O número aparece: payback de 4 anos.

A conta fecha. Mas agora não tenho mais a "pulga atrás da orelha", eu tenho o "cachorro sarnento" inteiro na minha orelha 🤣🤣🤣.

Foi exatamente isso que aconteceu comigo ao simular novamente a planta de biodiesel, mantendo a capacidade de 500 tpd. Usei como base publicações técnicas públicas — balanço de massa e energia consistentes, médias de mercado, custos ajustados ao cenário brasileiro e dicas do pessoal aqui do LinkedIn. Incluí também a receita com coprodutos: 25 tpd de glicerina e 7 tpd de borra. O total processado? 532 tpd.

Premissas principais:

- Investimento total: MUS$ 20,0

- Margem líquida total (após OPEX, tributos e depreciação): US$ 45,89/t

- Lucro líquido anual estimado: US$ 8,8 milhões

- Reaproveitamento de 59% do metanol

- Payback estimado: ~4 anos

- 250 kcal/kg biodiesel em consumo de energia (térmica + elétrica)

Não há mágica. Nem otimismo demais. Mas também não há espaço para certezas. Porque essa conta, feita em um cenário estável e previsível, parece fazer sentido. Só que o setor de biodiesel brasileiro não é exatamente estável, e por interferência estatal, nada previsível.

Aqui, a mistura obrigatória muda com canetada. A tributação oscila conforme o humor político. E o investimento, que deveria ser decisão técnica, vira aposta regulatória.

Por isso eu pergunto — e não afirmo: esse modelo é viável ou ingênuo?

O spread de US$ 46/t é consistente com o que as usinas estão praticando? Os volumes de glicerina e borra são comercializáveis nessa escala? O retorno é suficiente para justificar o risco?

Ainda me indicaram olhar o retorno com venda de créditos de carbono, que segundo o que comentaram, pode chegar a 6 USD/m³ de biodiesel processado. Não incluí ainda pois vou esperar mais comentários. De toda forma, 46 USD/t é algo espetacular (tem ainda a redução de energia que não apliquei com a redução de coproductos e o uso de menos massa de álcool).

A planilha serve como provocação — e não como resposta. Porque aprender, nesse setor, é mais sobre ouvir quem opera do que insistir em quem calcula.

Se você já rodou essa conta, ajustou variáveis, fez simulações, vive o chão da planta ou o dia a dia dos contratos: o que estou subestimando aqui?

Porque se essa conta realmente fecha, não é o Excel que vai fazer o projeto andar. É o mercado — e os profissionais que entendem o que está por trás de cada número.

E estou aprendendo como pensei que seria! As discussões sobre o Capim-Elefante e o etanol a partir de milho e cana-de-açúcar, e agora o biodiesel, estão rendendo frutos!

“A dúvida é o princípio da sabedoria.” — Aristóteles

804# A criação de Banânia

No princípio, o Criador tinha um plano: impor ordem ao caos e equilíbrio aos reinos. A distribuição dos recursos foi meticulosa. Cada continente, nação e povo teria o que lhe cabia. Petróleo no sul, geleiras no norte, ouro no oeste, arroz no oriente. Justiça poética pura. Um Excel cósmico.

Mas, como todo sistema universal, algo falhou. Restavam dois territórios quando o Criador cometeu o mais humano dos erros: esqueceu de checar o saldo. Um pedaço de terra no extremo oriente — hostil, vulcânico. Outro, no extremo ocidente — exuberante, fértil, digno de qualquer marketing paradisíaco.

Os atributos foram definidos: ao oriente, terremotos diários, verões escaldantes, monções, falta de petróleo e um solo ingrato como o humor de estagiário sem café. Ao ocidente, florestas tropicais, reservas minerais, litoral de fazer Apolo chorar e clima regulado por algoritmos suíços.

O assessor, perplexo, perguntou: “Criador, está desequilibrando o jogo. O oriente vai colapsar!”

O Criador coçou o queixo, fez um sorriso enigmático e disse:

“Calma Calabreso… ainda vou distribuir o povo.”

Assim nasceu Banânia.

A criação de Banânia é um experimento divino de ironia institucional. Um território com tudo para ser potência, mas que trocou o manual do desenvolvimento pelo tutorial do improviso.

Como se Deus criasse um iPhone celestial com sistema operacional de Nokia tijolão. Recursos de primeira, decisões de quinta. O bioma mais rico do planeta... gerido por quem nem sabe o que é “bioma”. Petróleo em abundância... mas refinado fora. Educação universal... com evasão escolar de país em guerra.

Banânia prova que infraestrutura não é destino, clima não define caráter, e que um território promissor pode virar laboratório de ineficiência se seu povo crê que carisma resolve o que competência evita.

Não foi um bug. Foi uma feature divina. Um país que desafia a lógica da meritocracia cósmica e reinventa o erro como método. Não por maldade — por fé. Fé no improviso. No jeitinho. No salvador da vez, com dentes brancos, jargões emocionados e promessas recicladas.

Enquanto outros prosperam com terremotos e escassez, Banânia tropeça em sua abundância. Um atleta olímpico com tudo à disposição... que cai no próprio cadarço. Porque em Banânia, o talento é real. A disciplina, opcional.

Eis o paradoxo divino: um território perfeito, habitado por especialistas em torná-lo inviável.

“A ambição universal do homem é colher o que nunca plantou.” — Adam Smith

805# Hollywood está em alerta!

A indústria do entretenimento sempre foi a metáfora perfeita para o sonho americano: criatividade, ousadia e talento transformando ficção em ícone cultural. Mas agora, o sonho virou distopia. E os bastidores de Hollywood parecem mais um laboratório de substituições digitais do que um espaço de produção artística. O alerta veio direto de Justine Bateman, cineasta e ex-atriz, que chamou o avanço da inteligência artificial no cinema de “grande desastre econômico”. Exagero? Nem um pouco.

Bateman levanta um ponto brutal: estamos prestes a transformar 100 anos de arte em uma esteira automatizada de conteúdo. Estúdios com acervos de décadas agora testam substituir atores reais por “clones licenciados” de ícones do passado. Steve McQueen estrelando novos filmes — sem estar vivo, sem estar presente, sem consentir. Tudo legalizado por contratos de imagem. E com um custo que nenhum ator vivo consegue competir. O passado virou concorrente do presente. E é mais barato.

A lógica é simples: por que pagar um profissional com direitos, jornada e valores, se um avatar digital pode entregar o mesmo produto em menos tempo, menos custo, sem sindicato e sem pausa para almoço? Essa equação assassina o mercado de trabalho artístico. E não se trata só de atores — roteiristas, editores, diretores de fotografia e técnicos já sentem o impacto.

Uma geração de artistas será vencida por uma geração de prompts.

A consequência disso vai muito além de Hollywood. Bateman cita a “dissolução de Los Angeles” como epicentro da crise. Mas o efeito sistêmico atinge turismo, real estate, renda familiar e o próprio tecido urbano da Califórnia. Um crash econômico silencioso, alimentado por bytes.

E não é só um colapso de empregos. É um colapso de propósito. Quando você licencia sua voz, rosto e movimento, o que sobra de humano no que você faz? Qual a alma de um ator se seu corpo virou template digital? A arte que resiste à IA é aquela que não cabe no algoritmo: o improviso, o erro, o imprevisto. E isso está sendo deletado.

O cinema não morreu — mas seu modelo sim. Resta a pergunta: quem escreverá os novos roteiros se até o talento foi terceirizado para uma máquina?

No meio dessa distopia, surgem movimentos como o Credo 23 — festival que proíbe IA e distribui 100% dos lucros aos artistas. Pequeno? Sim. Mas simbólico. Porque mais do que inovação, precisamos de direção. A tecnologia não pode ser inimiga da arte. Mas, sem regulação, é isso que ela se torna.

Hollywood precisa decidir: será fábrica ou fórum?

“A única maneira de dar sentido a uma mudança é mergulhar nela.” – Allan Watts

806# Bandeirinhas da Empresa – 23/06/25

Somos especialistas em perpetuar o supérfluo. Transformamos o que já morreu em protocolo, o obsoleto em rotina e o desnecessário em estrutura. O talão de cheques ainda circula como se não existissem DOC, TED, Pix — ou vergonha. O acendedor de cigarros ainda ocupa espaço no painel dos carros, mesmo que não aqueça nada além da lembrança de uma engenharia preguiçosa. Mas há inutilidades que atravessam fronteiras e se espalham em escala global, vestindo uniforme e fingindo função.

Falo dos bandeirinhas. A figura mais decorativa do futebol moderno. Estão em campo, com postura de autoridade, mas ninguém mais sabe por quê. Levantam a bandeira, fazem sinal, correm na lateral como se sua visão lateral ainda tivesse valor. Mas segundos depois, o VAR corrige tudo com câmeras, sensores e software. Sua decisão é provisória. Seu gesto, irrelevante. Tornaram-se rascunhos de erro — corrigidos por máquinas que não perdem o lance.

Sou apaixonado por futebol, mas mais ainda por eficiência. E por isso, não tolero rituais que perpetuam o atraso. O bandeirinha de hoje é um símbolo da resistência à obsolescência: ocupa espaço, custa caro, mas serve para lembrar que já serviu. Não tem mais função técnica. Só simbólica. Corre em linha com a jogada, mas decide com atraso. O VAR decide com precisão — e, ainda assim, aplaudimos quem só levantou o braço.

O mais espantoso é que isso não é exceção. É regra. É padrão global. Wembley, Maracanã, Al Janoub — todos com seus bandeirinhas, enfeitados, imitando autoridade. É a globalização da irrelevância. E mais grave que sua permanência, é a naturalidade com que aceitamos esse teatro. Como se fosse normal insistir na presença de alguém limitado pela visão lateral para competir com câmeras que enxergam o detalhe em 4K. E quando o erro acontece? O sistema engole. Corrige. E segue. A falha se dissolve, a figura permanece.

O paralelo com a indústria é inevitável. Também temos nossos bandeirinhas. Funções que já não entregam nada, mas continuam existindo por hábito institucional. Processos redundantes, cargos que acompanham sem decidir, reuniões que só reafirmam o óbvio. São os talões de cheque da supervisão. Os acendedores de cigarro do organograma. Persistem não por eficiência — mas porque sempre estiveram ali.

O custo é alto. Decisões lentas. Processos duplicados. Pessoas alocadas para validar o que já foi resolvido. E ainda chamamos isso de "controle". Mas no fundo, estamos mantendo uma estrutura de teatro. O VAR já tomou a decisão — mas a empresa segue aplaudindo quem só levantou a bandeira. Fingimos função para não confrontar o desuso. Mantemos o ritual para não encarar a reforma. E enquanto isso, a ineficiência se multiplica vestindo crachá e indo a reuniões que não mudam nada.

Se quisermos levar a sério nossa operação, precisamos perguntar: quantos bandeirinhas ainda mantemos à beira dos nossos fluxos? Quantos sistemas, cargos e relatórios só existem para reforçar a ilusão de controle? A tecnologia já resolveu. Mas insistimos no gesto — só para não admitir que a função morreu.

“A maioria prefere morrer a pensar; na verdade, é isso que fazem.” — Bertrand Russell

“O hábito é um excelente servo, mas um péssimo mestre.” — David T. Ryan

“A tradição é o voto inconsciente da mediocridade.” — Gilbert Chesterton

“Função sem entrega é encenação.” — RXO

“Quando o sistema protege a forma, ele mata o conteúdo.” — Danilo Barba

807# Carro Zero ou Zero Carro?

→ Planilha completa com os dados comparativos Brasil × EUA × China

Desde 1974, quando nasci, percebi que ter um carro zero no Brasil é uma conquista reservada para poucos. Um reflexo disso é a memória do fusca amarelo 1971 que meu pai adquiriu em 1979. Para um operário dos anos 70, tal aquisição era uma façanha — e meu pai, nesse cenário, acreditem, era uma exceção na família.

Apesar de algumas melhorias ao longo do tempo, o cenário não mudou tanto quanto esperávamos. Em 1979, a indústria automobilística brasileira era dominada por um punhado de fabricantes que cabiam nos dedos de uma mão: Ford, VW, GM, Fiat e Gurgel “in memorian”.

Hoje, embora tenhamos acesso a praticamente todas as marcas do mundo, o alto preço dos automóveis continua sendo uma barreira para muitos brasileiros. E isso não faz muito sentido, pois, em tese, mais concorrência global deveria significar preços menores — mas estamos no Brasil.

Aprofundando o tema, analisei a estrutura de custos e a taxação do automóvel no Brasil em comparação com EUA e China, usando três modelos equivalentes:

Brasil — Citroën C3 Live 1.0

Preço: USD 13.600

Impostos totais: 43,9%

Lucro da montadora: USD 1.396 (10,3%)

Imposto por unidade: USD 6,76 (50%)

Tempo que um trabalhador leva para comprar: 13,6 meses

EUA — Nissa Versa (o mais barato dos EUA)

Preço: USD 18.300

Impostos totais: 0,6%

Lucro da montadora: USD 6.396 (35%)

Imposto por unidade: USD 0,46 (3%)